東日本肥料の営農本部

- HOME

- 株式会社東日本肥料の営農部|農産物の様々な悩みを解決いたします

営農部の業務内容

資材の販売

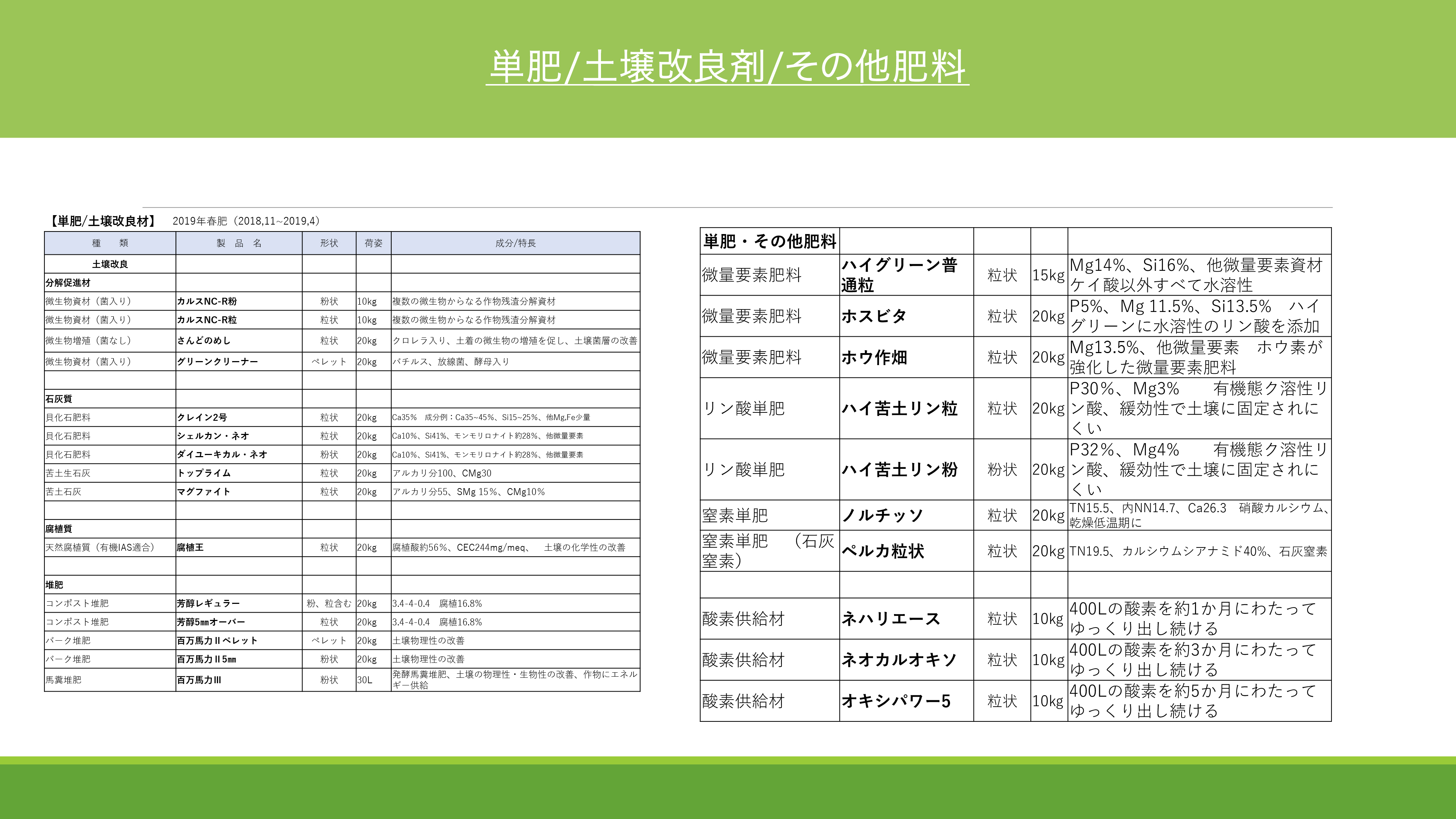

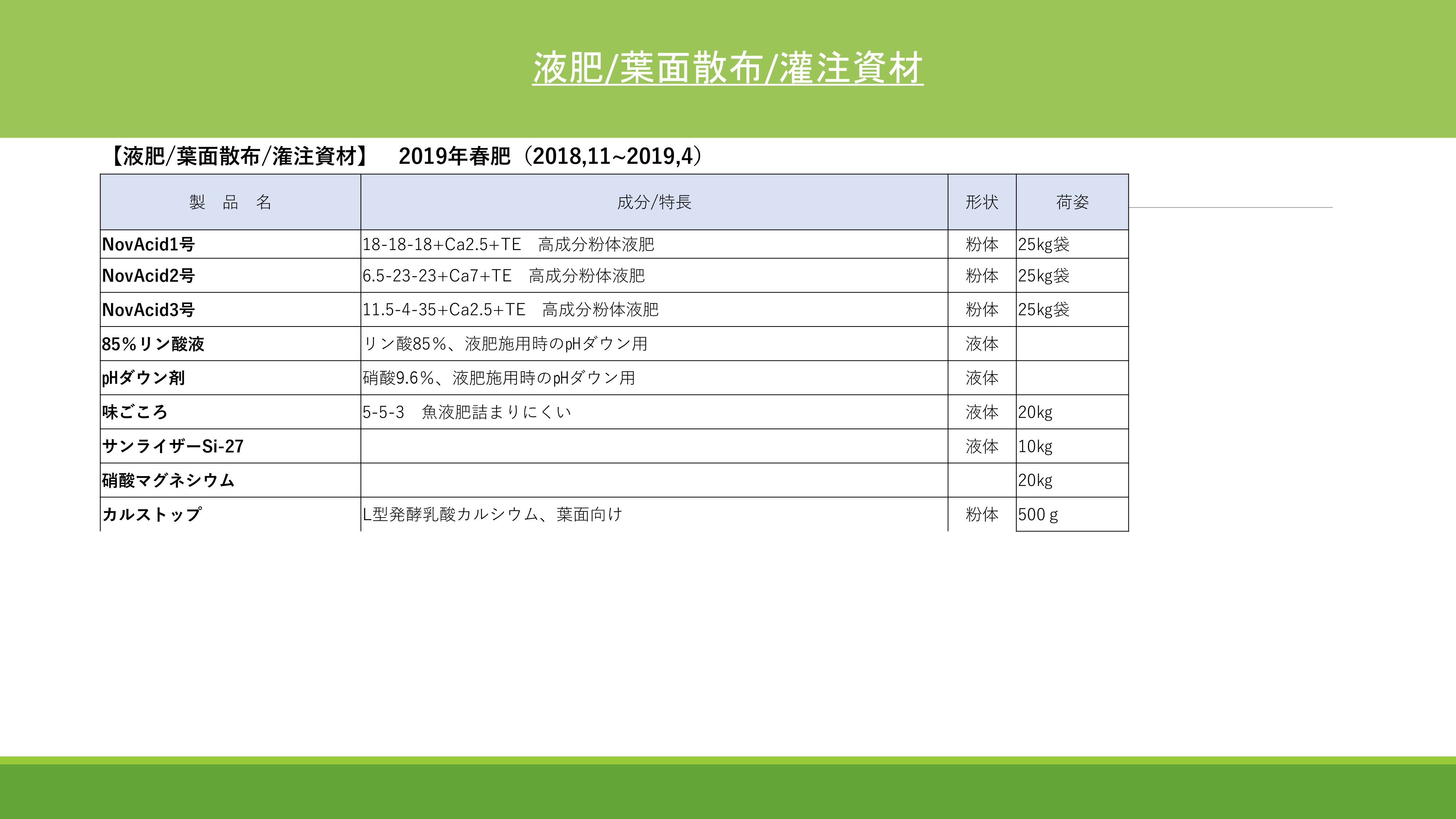

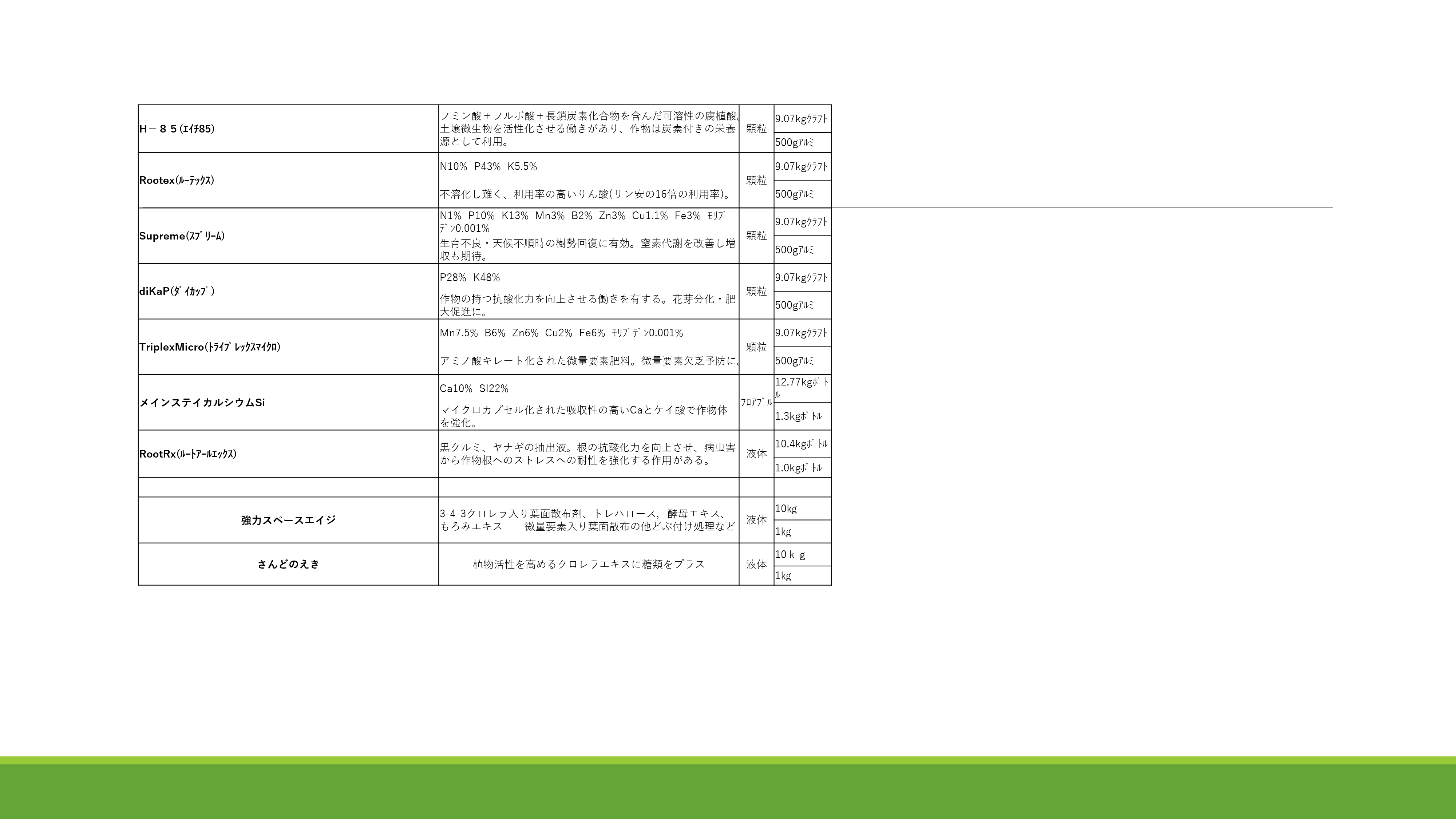

肥料

肥培管理相談

施肥設計

我々営農部は、お客様の農産物の栽培状況をリサーチし、収量増、品質向上などのあらゆる要望に沿った施肥設計作成を行っています。

提案から現場検証まで、お客様のご要望に寄り添える提案を目指してまいりますので、ぜひ一度ご相談ください。

ご相談の際は下記情報をお伺いします。

①お客様のご要望(増収、品質改善、土壌改良など)

②従来の施肥詳細

③品種、植付~収穫までの管理状況

④土壌分析結果と従来の栽培管理でのお悩みなど

病害虫対策

農産物の生育過程で発生する病害虫や雑草は、ときに大きな被害をもたらします。各種病害虫や雑草から農産物を守るために、薬剤ローテーションの概念を用いた薬剤防除や耕種的防除法などのあらゆる選択肢を駆使し、最適なプログラムをご提案いたします。

各種分析

土壌分析

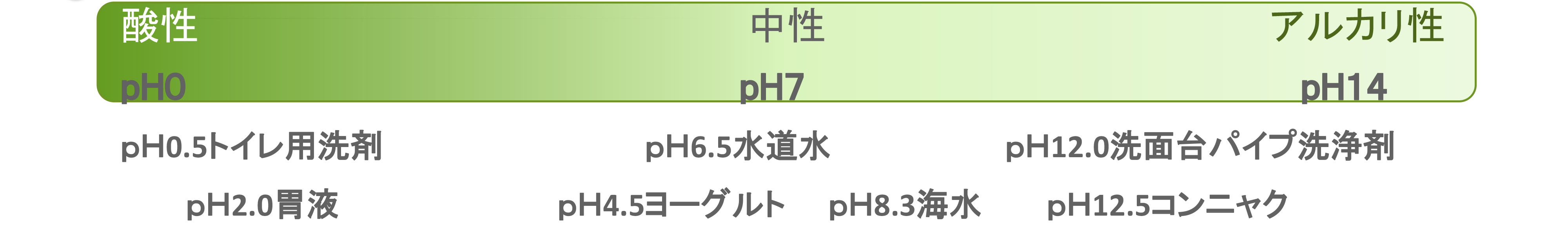

1.PH / 土壌の酸性~中性~アルカリ性の指標

2.EC / 窒素、リン酸施肥の指標。主に硝酸態窒素量(土壌によってはリン酸量)に比例

3.CEC / 保肥力の指標。プラスイオン系肥料成分の土壌粒子吸着力

4.塩基飽和度 / 土の胃袋の満腹度。保肥力の何割が使用中か示す指標

5.交換性イオン / 土に保持され、水がかかると効く肥料の量。石灰、苦土、カリ等

6.塩基バランス / 多すぎも少なすぎも効かなくなる。肥料の相関バランス指標

7.燐酸吸収係数 / 土に吸着されて効かなくなるリン酸。その土壌吸着力の指標

8.有効リン酸 / 土に吸着されていない、効くリン酸の量

9.窒素全量 / すぐに効く無機態窒素と、ゆっくり効く有機態窒素の総量

10.土壌腐植 / 腐植物質(腐植酸、フミン酸、フルボ酸)の含有量

11.微量要素 / 銅(Cu)マンガン(Mn)亜鉛(Zn)鉄(Fe)等の微量で効く肥料の量

PH

1.pH(ピーエイチ、ペーハー/Potenz hydrogen)

pHとは、水素イオン濃度指数のことをいいますが、一般的によく使われる、酸性、中性、アルカリ性を指数で示した「単位」です。(0~14の指数)いうなれば、長さの単位としてm(メートル)や温度を℃と表すようなものです。

人間の肌は弱酸性が理想であるや、アルカリ性食品の椎茸やヒジキを食べましょうなど、日常会話にも酸性、アルカリ性という表現は溶け込んで使われています。

では、この酸性、中性、アルカリ性を数字で示すとどのように表現されるのか?

下の図をご覧ください。

このように、我々の周りにあるものを数値化して位置付けるのに、利用されるものでもあります。

※大抵の自然界の天然物等は濃度が薄く上記範囲(pH0~14)に収まるが、pH0以下になる濃硫酸や濃塩酸等、pH14を超える水酸化ナトリウム等は収まらず、ハメットの「酸度関数」を適用することで適正な位置付けを可能にしている。

※ちなみに、濃塩酸をあえてpHで表すと、マイナス1.1前後となります。

pHの計算方法

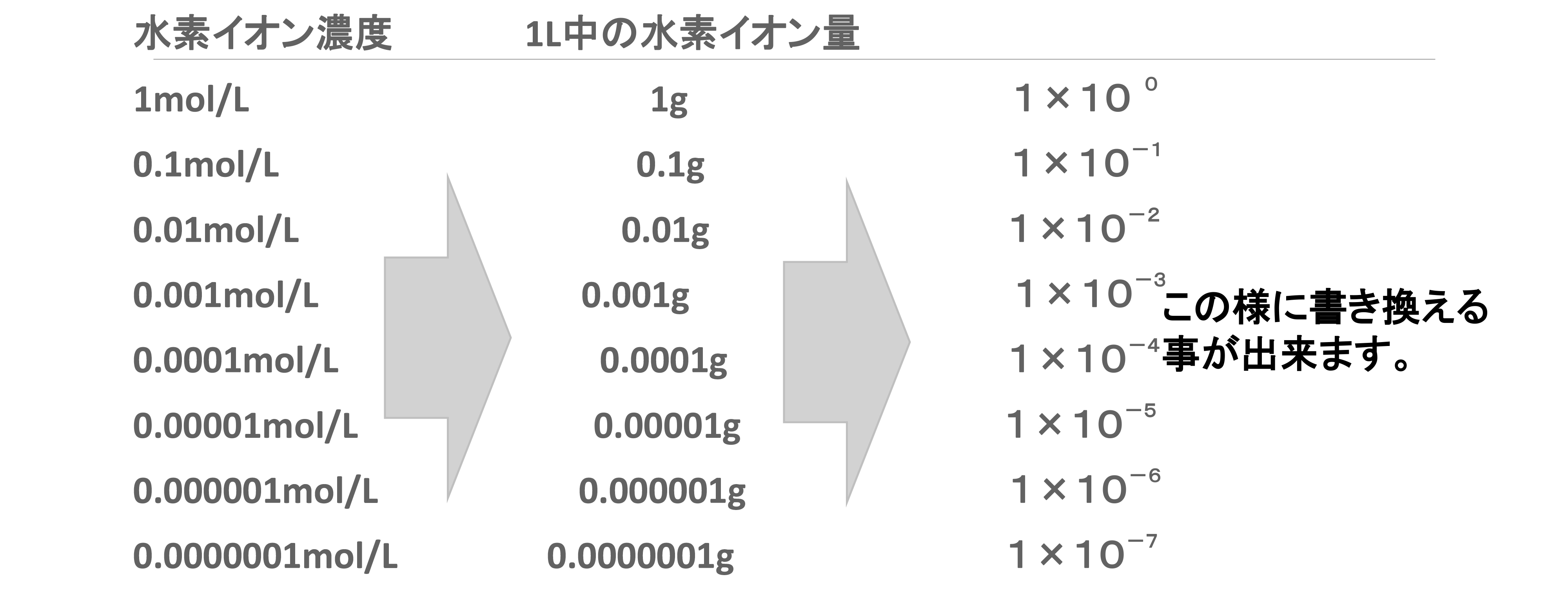

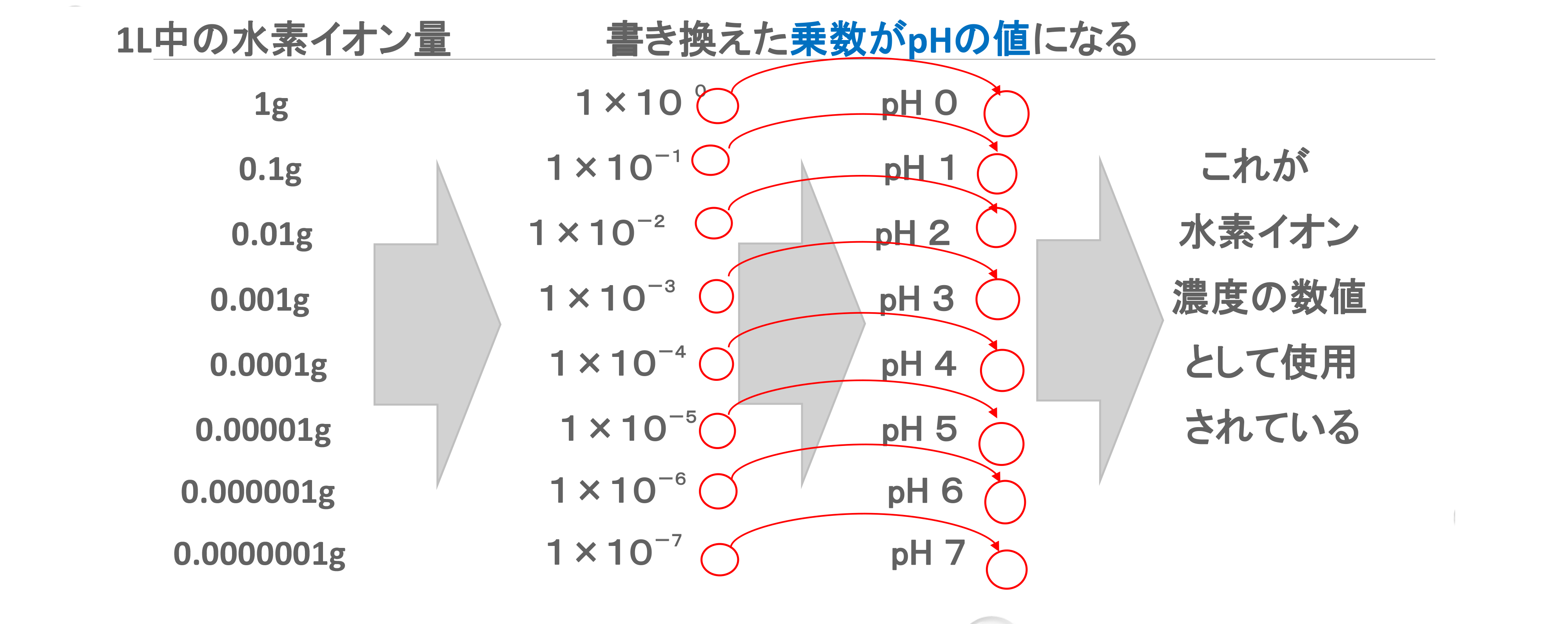

先にお話ししました「pH=水素イオン濃度指数」ですが、具体的な水素イオン濃度とその指数化する手順をご説明します。

まず水素イオン濃度ですが、使う濃度の単位は「mol/L」です。これは1リットルの溶液中に何molの水素イオンが含まれているかを表しています。

では、この「mol」とは、何者なのか!?

mol(モル)とは?

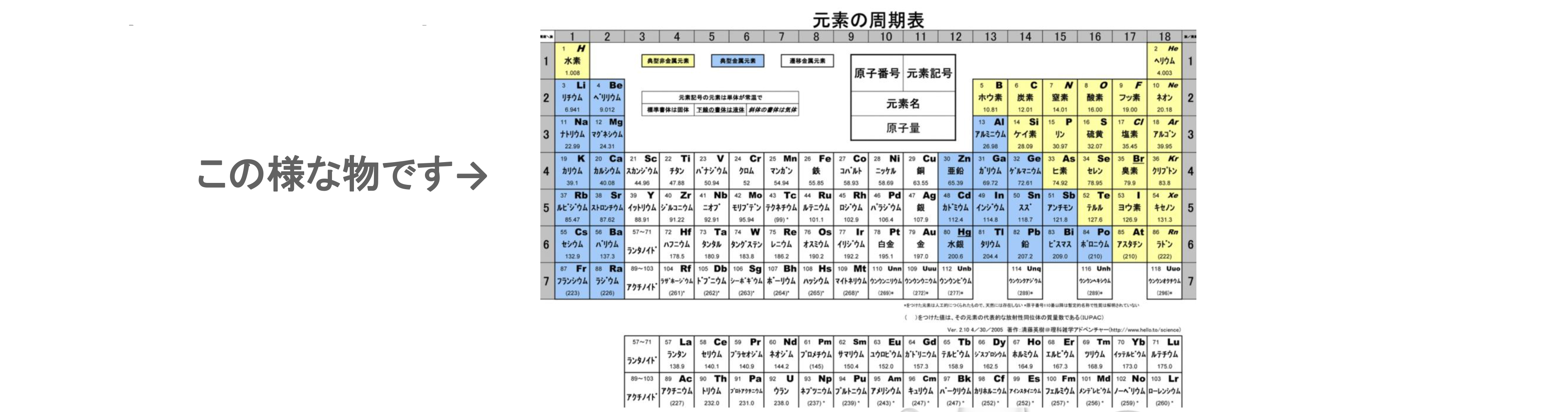

理科の教科書の最後のページに見開きで「元素周期表」なるものがあったかと思います。

「水兵リーベ(ドイツ語で‘愛する’の意味)僕の船」という暗記言葉で記憶された方も多いのではないでしょうか。

水素(H)、ヘリウム(He)、リチウム(Li)、ベリリウム(Be)、ホウ素(b)、炭素(C)、窒素(N)、酸素(O)、フッ素(F)、ネオン(Ne)

元素記号を上から順番に記憶するときに、語呂合わせしたものです。

この元素の中の炭素(C)原子1個の質量=原子量これが「12.01」と元素周期表に明記されています。

そして1モルとは、この原子量にグラムを付けた数値になるようにしたものです。

例:炭素(C)1mol=12g 、 例2:水(H2O)1mol=18g、 例3:水素(H)1mol=1g

水素イオン濃度とpH

先に述べた、「水素1mol=1g」であります。

そして1mol/Lでは、水素イオンH+1gが1Lの溶液に溶けていることです。

続けて、水素イオンが1Lの溶液中に下記グラムそれぞれ溶けていた場合

まとめると、

「pHとは水素イオンの濃さを、mol/Lで表した逆数を対数としたもの」

※正確には「mol/L」は、mol/Lに活量係数fHを掛けた「活量」を使用。ただし、一般的なpH範囲内の希薄溶液の計測では、活量係数は1.0に近い。

pH0の1リットル中の水素イオン濃度は、1g pH7の1リットル中の水素イオン濃度は、0.0000001g pH14の1リットル中の水素イオン濃度は、0.00000000000001g

※pH14は水素イオン側から見れば上記のとおりだが、水酸化物イオン側から見れば「pH14の1リットル中の水酸イオン濃度は、1M(17g)」となる。

上記から、pHの数値が大きくなるほど水素イオン濃度は乗数的に薄くなることがご理解いただけたと思います。

EC

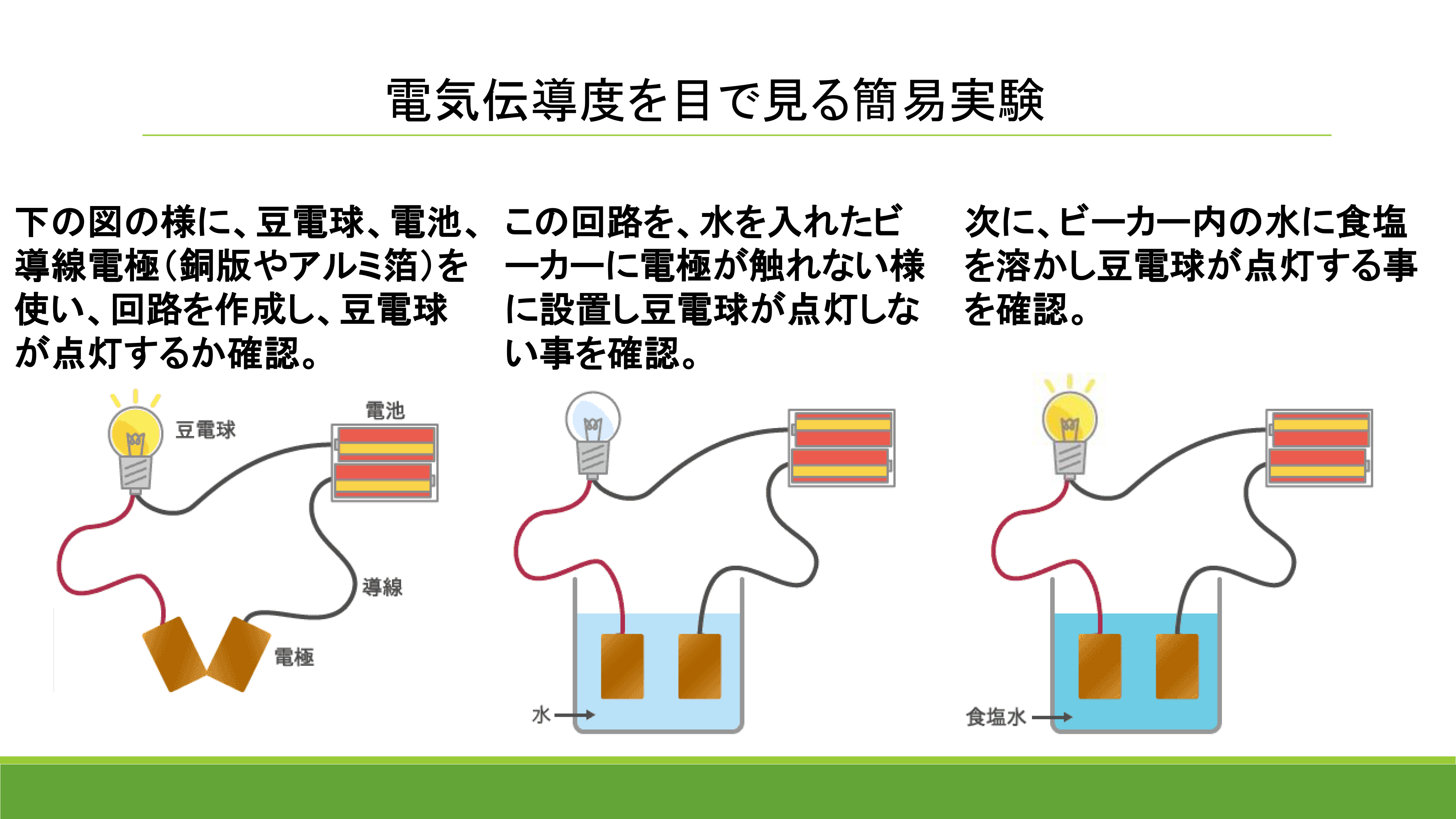

2.EC(エレクトリカル:電気、コンダクティビティ:伝導度)

一般的に肥料が多いか少ないかの目安として利用される数値です。

しかし、この項目でいう肥料とは、マイナスの電気を帯びている肥料のみに限定されます。

なぜなら、ECで測定できるのがマイナスの電気を帯びている肥料のみだからです。

※ECメーターは、電子の流れを計測する原理なので、電子(e–)を持っていないプラスイオン肥料は測れない。

マイナスの電気を帯びている肥料とは、

「NO3-」、「P2O5‐」、「SO4‐」、「Cl-」等が存在します。

これら、マイナスの電気を帯びている肥料をアニオン=陰イオンと呼びます。

逆にプラスの電気を帯びている肥料をカチオン=陽イオンと呼びます。

上に挙げた、アニオンが多いほど電気は伝わりやすくなり、EC値が高く示されます。

ただし、日本の多くの火山灰土壌においては、上記NO3-以外は土壌に固定もしくは分解、吸収されアニオンとしての働きを失ってしまいます。

よって現状EC値は、

「窒素肥料の多い少ないを見る指標」

になっています。

EC(Electrical Conductivity)=電気伝導度を簡単にご説明しますと、

電気の通りやすさになります。

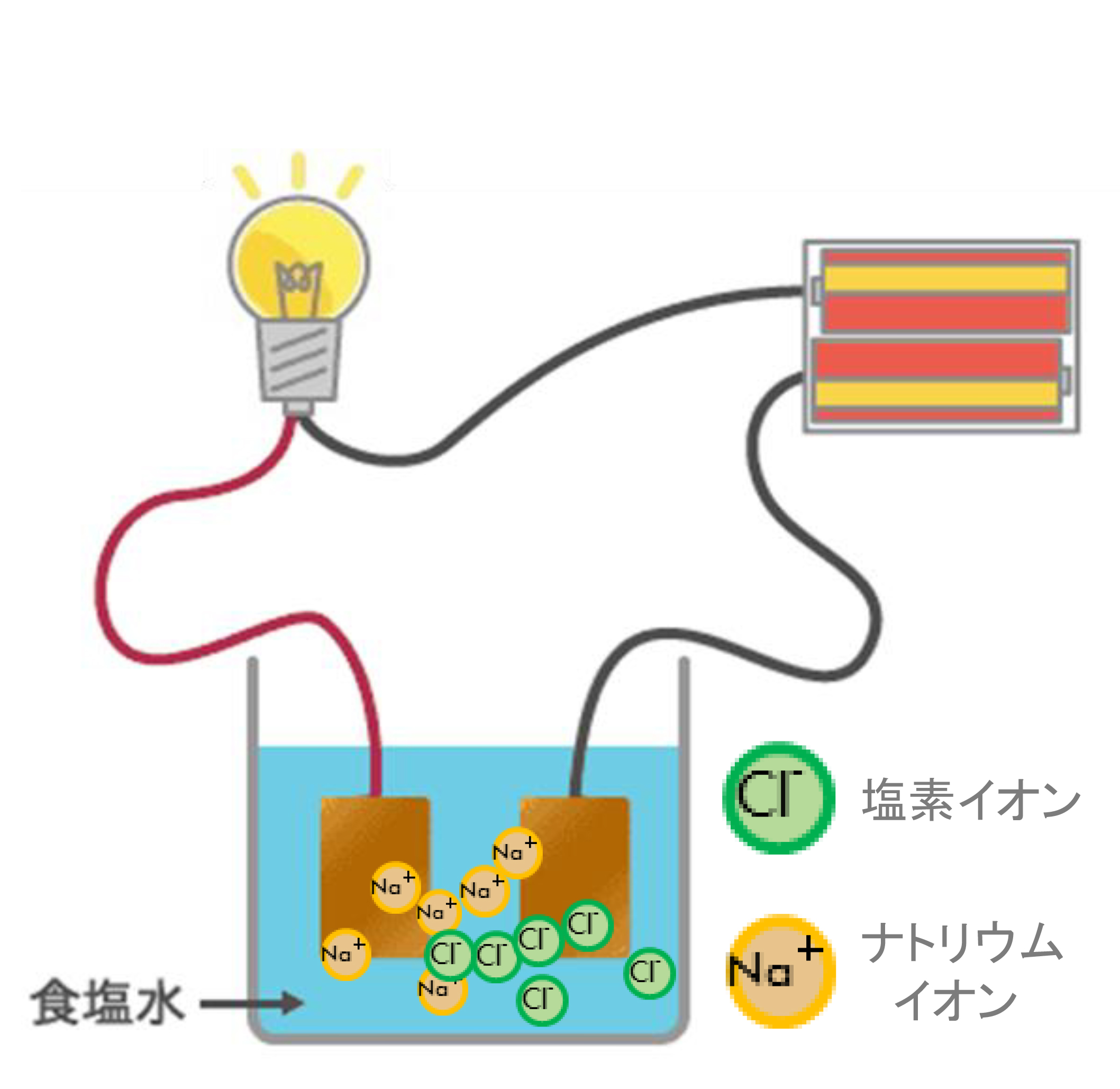

これを、目で見ることができる簡単な実験があります。

小学校の理科の授業でも実施されている実験ですので、憶えている方もいらっしゃるかもしれません。

これは、

・水だけでは電気の抵抗が大きすぎて通電しない

・食塩を溶かすことにより、食塩が電離して2種類のイオン、塩素イオンとナトリウムイオンになって水に溶け込む

・このイオンが、電極の橋渡しをする

この橋渡しによって通電した結果、豆電球は点灯します。

電子はマイナスなので、この通電をmS cm-1の単位で表示します。

EC

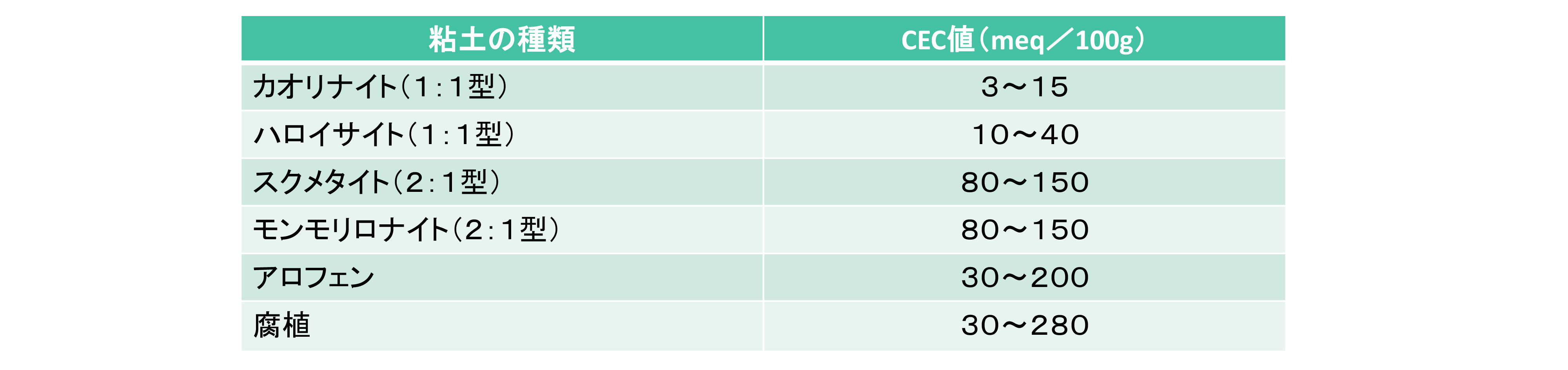

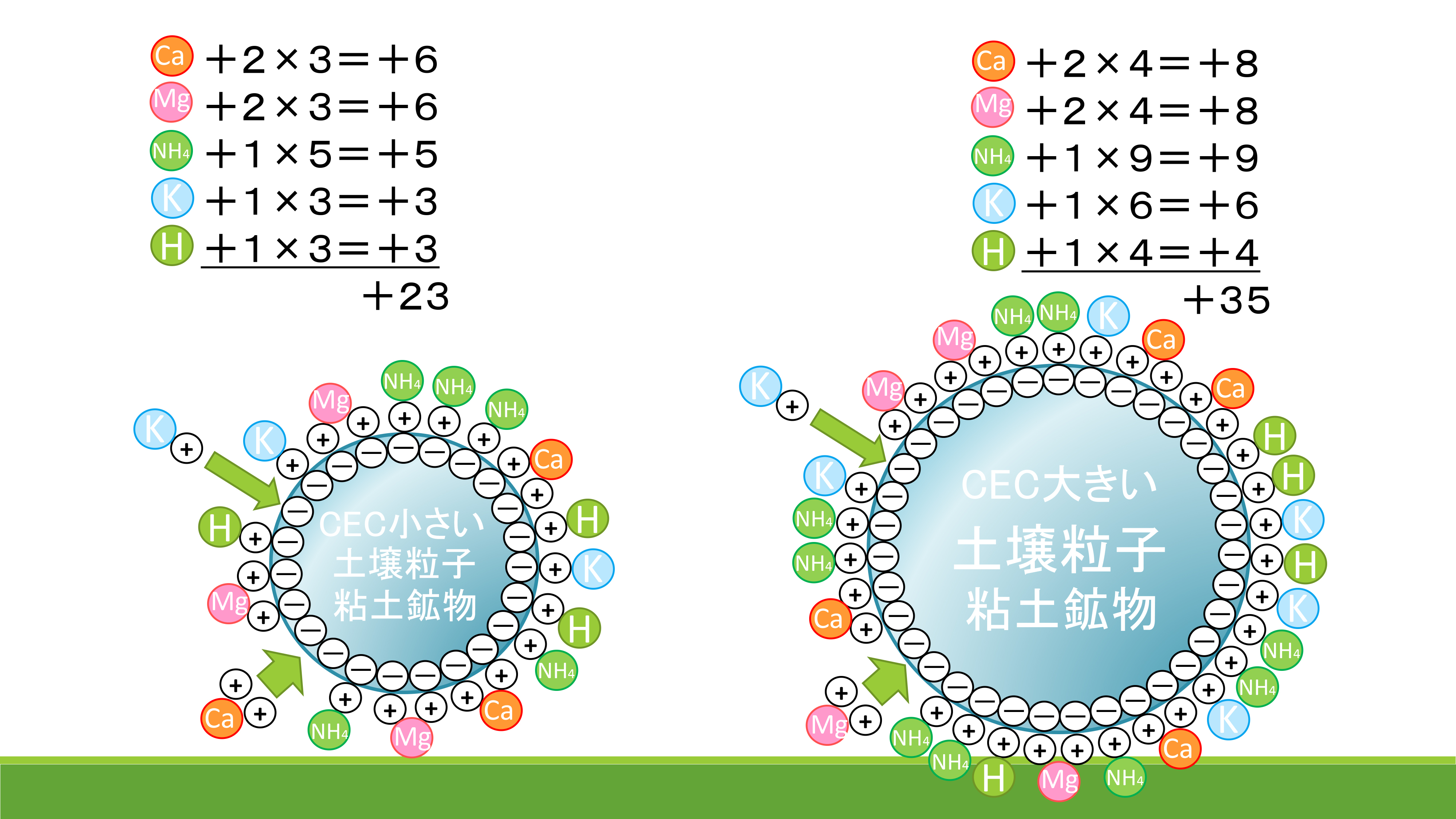

3.CEC(カチオン:陽イオン、エクスチェンジ:交換、キャパシティ:容量)

陽イオン交換容量と呼ばれ(以前は塩基置換容量とも)、一般的に「土壌の保肥力」を表し、胃袋に例えられたりします。

この保持できる肥料は、陽イオン肥料のみになります。

つまり、この項目でいう肥料とは、プラスの電気を帯びている肥料のみで、「Mg2+」、「Ca2+」、「K+」、「NH4+」等々になります。

なぜなら、土の粒の表面は、マイナスの電気を帯びており、プラスの肥料を引き付け保持することができるからです。

プラス荷電の肥料を引き付け保持する力として、マイナス荷電している「土」この力価を表すのに使用される単位は、「cmolC kg-1」と表記します。

ちなみに、土壌中のCEC値は、含まれる粘土や腐植の量や種類によって変化します。

粘土や腐植の少ない砂土では一般的にCEC値は低く、壌土や埴土のように粘土や腐植を多く含む土壌ではCEC値は高くなる傾向です。

リン酸吸収係数

日本の土壌は世界的に珍しい土壌性質で、火山灰を由来とした肥沃な土壌です。多くの金属イオンを含んでおり、鉄やアルミニウムのような2価および3価の反応性の高い陽イオンもあります。それらはリン酸のような陰イオンと反応して強い結合するとなかなか溶けないリン鉱石へと変わってしまいます。これは植物の根から吸収できず、土壌中に残存し続けます。

リン酸吸収係数は、この土壌中のリン酸をリン鉱石に変えてしまう強さの度合いを測定しています。リン酸吸収係数が高い圃場においては、鉄やアルミニウムと反応しやすいリン酸の施用効果が低く、特にリン酸要求量の高い作物等の収量に大きく影響します。

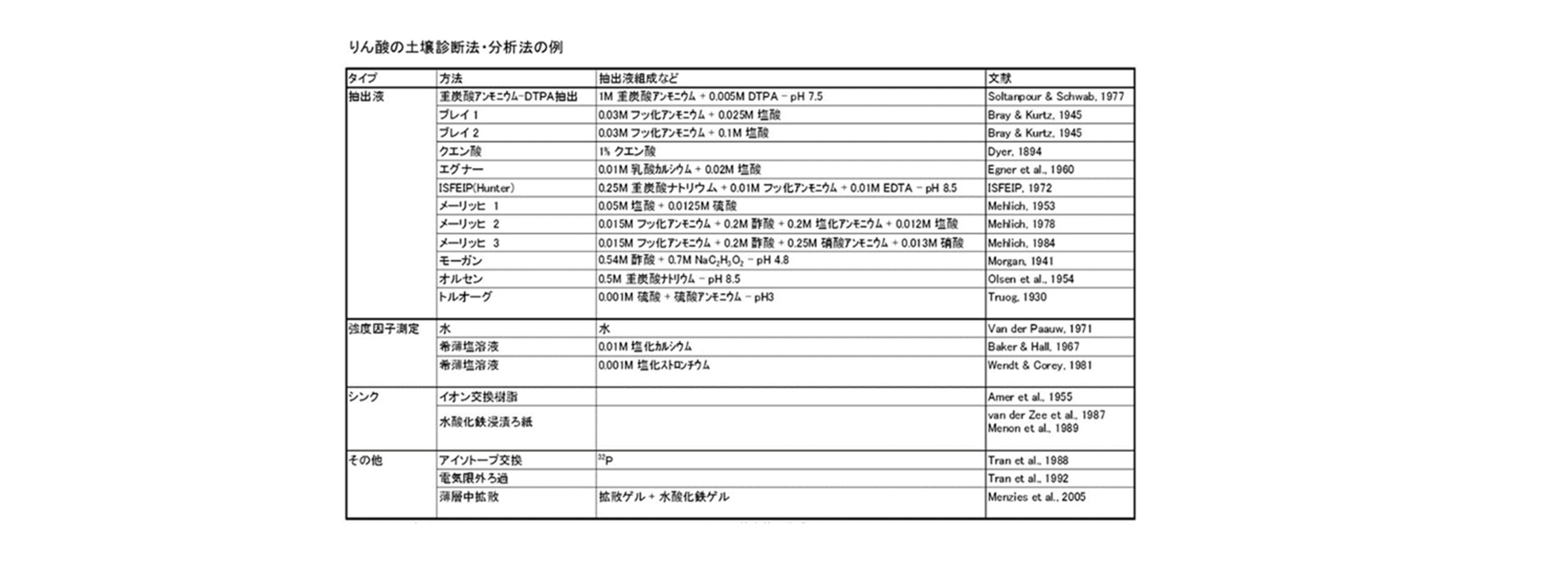

有効リン酸

有効リン酸 日本の土壌分析法の中で常に問題になるのがリン酸の分析法です。リン酸は土壌中の鉄、アルミなどと結合し不溶化しやすい肥料成分です。植物は、根から根酸を出し、その酸に含まれる弱酸によって不溶化したリン酸を少しずつ溶かし吸収しています。その根酸の濃度は土質やその植物により変わります。植物が出す根酸に近い形の酸によって抽出したリン酸を測り、これを有効リン酸と呼びます。

日本農学会に基づくトルオーグ法で用いる0.001M硫酸+硫酸アンモニウムは、pH3で、く溶性リン酸の代表であるヨウリンも溶かす酸ですが、植物の根酸はそれほど強くないのです。もしそうなら農産物の圃場はもっとすっぱいにおいがするはずです。

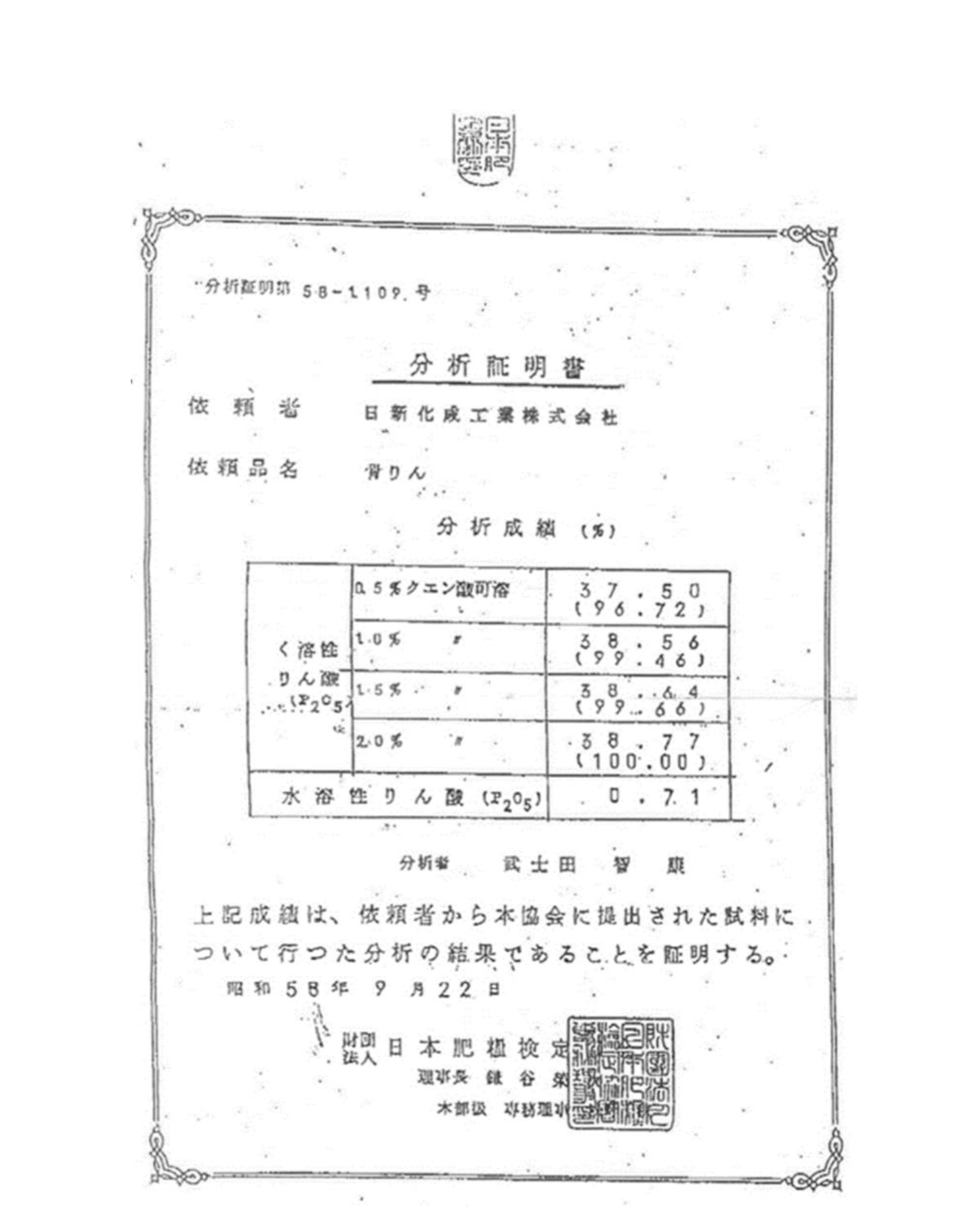

弊社では、0.5%クエン酸溶液でよく溶けるが、水では溶けずに土に固定されにくい、骨りんを基肥に利用しています。

窒素全量(AN,NN,T-N)

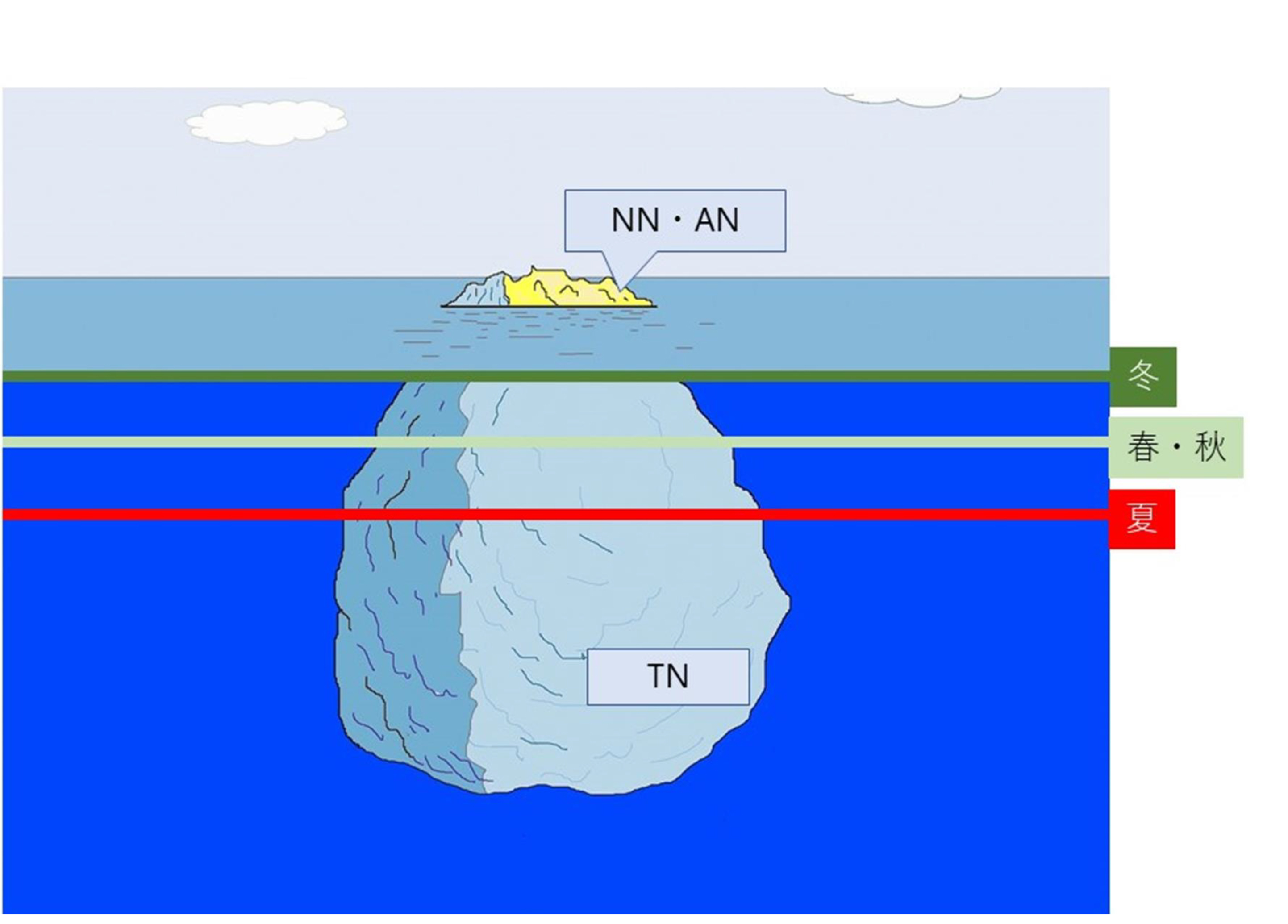

硝酸態窒素(NN)、アンモニア態窒素(AN)と窒素全量(T-N)との関係

土壌からの窒素の供給は、多くが硝酸態窒素の形で根部から吸収されています。

窒素全量の多くは有機体窒素で微生物により分解され、アンモニア態窒素になり、さらに分解され硝酸態窒素になります。

冬場は温度が低く水分が少ないため、分析するとアンモニア態、硝酸態の窒素が少ないです。春・秋は、温度と水分が適度なため、供給量はほどほどになります。6月~9月の日本の気候は高温多湿なため、与えなくても、かなり多くの窒素量が土壌から予期せぬ形で供給されることになります。

土壌水分、地温、土壌微生物活性等によって日々変化する土壌中のアンモニア態窒素、硝酸態窒素を測定するより、ベースになる窒素全量を土壌分析によって理解し、対策を講じることが重要と考えます。

アンモニア態窒素と硝酸態窒素は、植物が即座に利用できる土壌中の窒素量を測定しています。

窒素全量(TN)は、土壌中にある有機態を含めたすべての窒素量を測定しています。右図のように、TNは季節や温度水分によって溶出量が異なります。

植物体分析

搾汁液分析

作物の搾汁液から「どの養分が吸収されて、どの養分が吸収できていないのか?」を調べ、今後の肥培管理の参考にします。

測定項目

①硝酸態窒素

②リン酸

③カリ

④カルシウム

⑤マグネシウム

⑥葉身中糖度

⑦根部糖度など

病原菌検索

病害菌検索

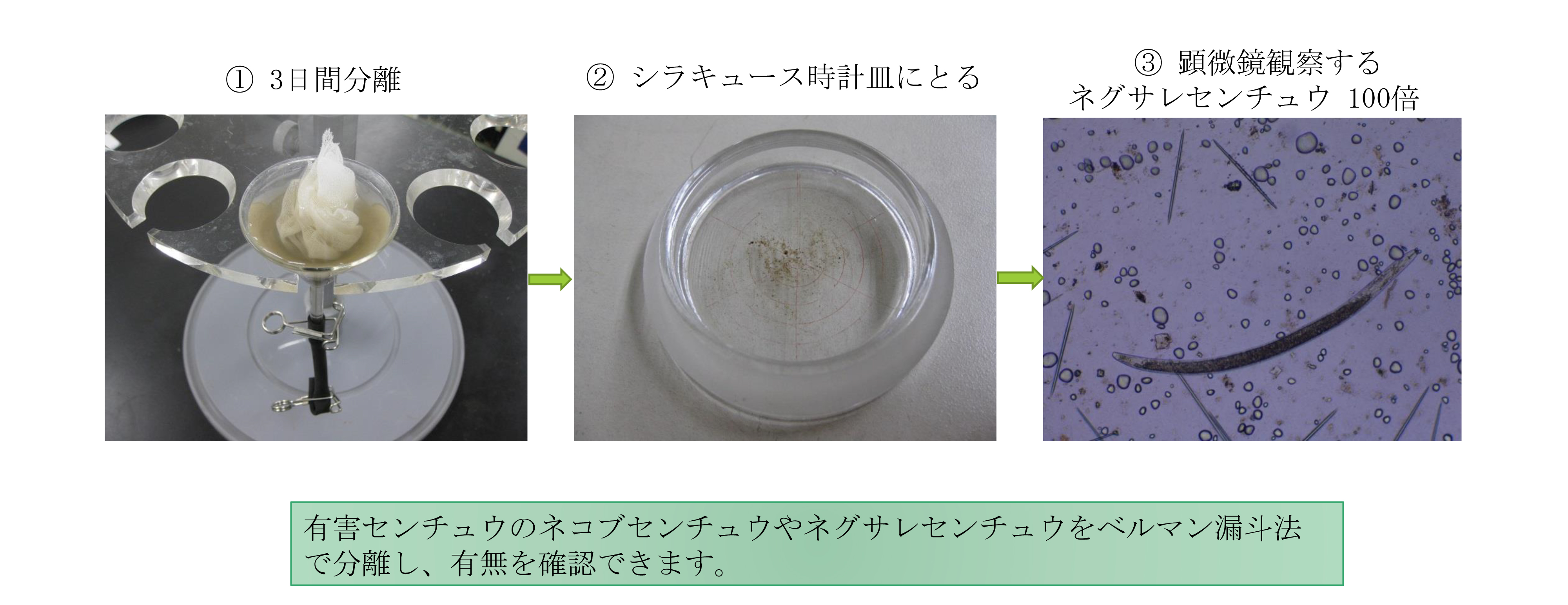

東大植物病院様と提携し、白石顧問(全国植物医協会)より 毎月の社内研修、病害虫の同定・検索およびその対策のご指導をいただいています。

今後、難防除の連作障害(土壌障害、細菌性障害、線虫害等)に対し、農薬だけでなく有用微生物や抗酸化物質等の耕種的防除を含めた総合対策プログラムで対応策が出せるよう試験を積み重ねてまいりたいと思います。

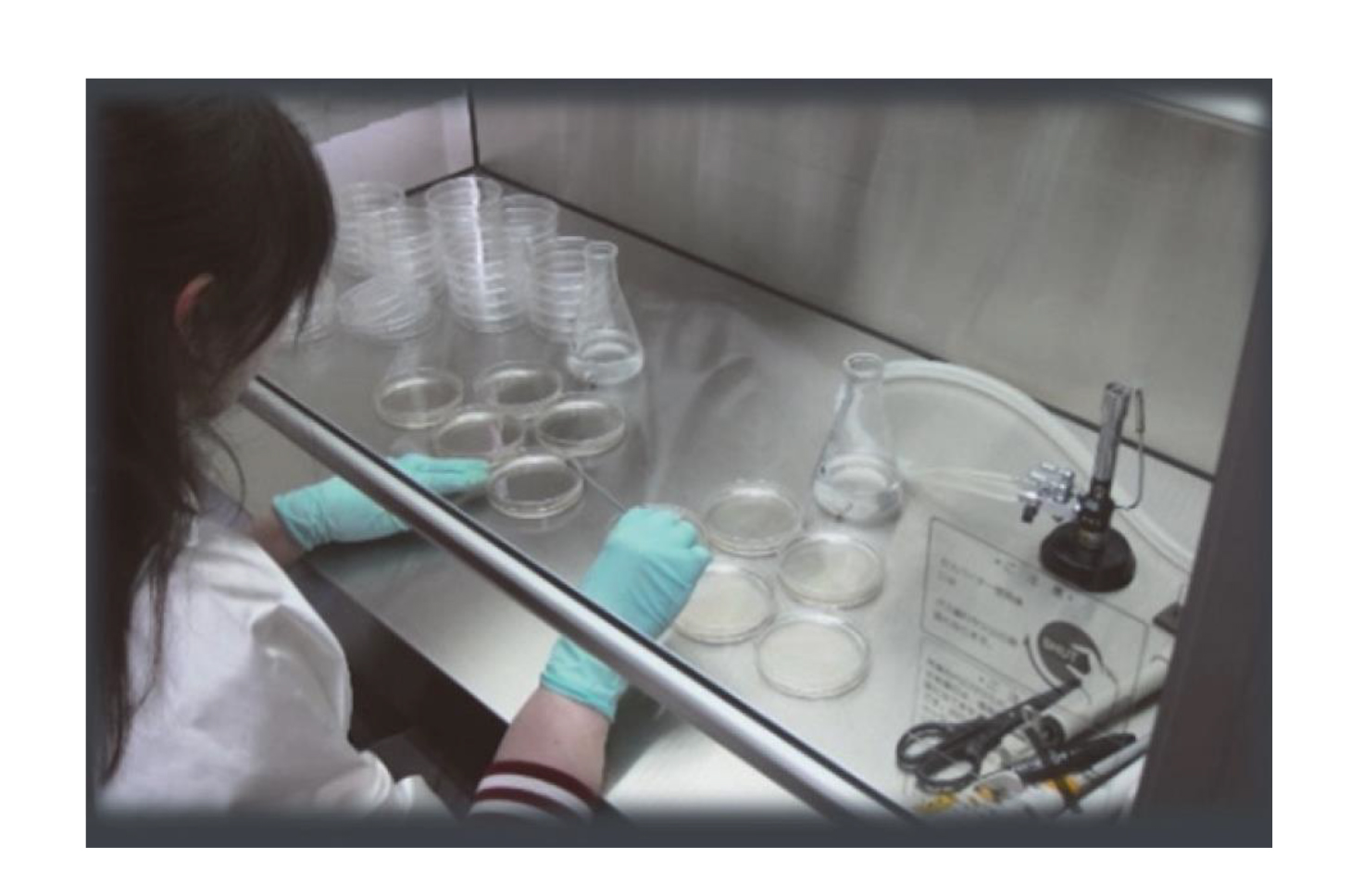

病原菌培養

病斑が出ているが、なんの病気か分からない。

そんなときに病気の主原因である菌と特定を行い、対策プログラムをご提案いたします。病気予防の観点を明確にし、その後の防除を的確に行うために各種薬剤による抗菌試験を実施しているほか、その発生条件の把握や対策プログラム の作成を行います。

BF値

糸状菌類(Fungi)と細菌数(Bacteria)の値から土壌生物性を確認するB/F値を算出します。

バランスを確認することで罹病時の回復力をチェックすることができます。

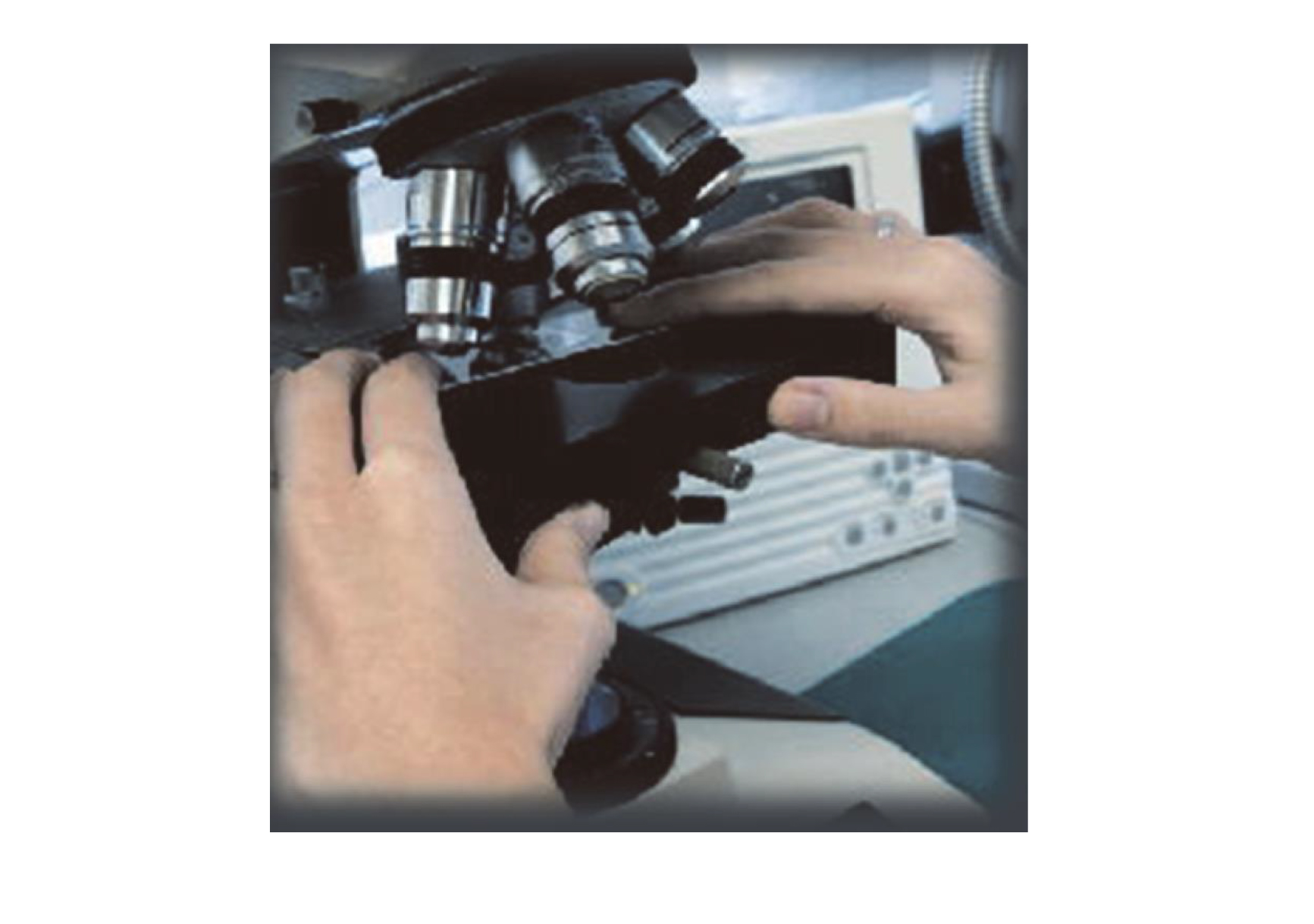

顕微鏡観察

病原菌は多種多様でその防除対策は種類により大きく異なります。弊社では充実した設備の元、菌の分離・培養により病原菌を特定するためのデータ構築をするとともに、培養した菌の形などから主原因を特定します。糸状菌や細菌、線虫などを確認し、防除プログラムをご提案いたします。

B/F値(微生物活性の一つの指標)

1g当たりのバクテリアの量を1g当たりの糸状菌(カビ)の量で割ったものをB/F値と言い、微生物活性の1つの指標となります。

・B/F値2ケタ:滅多になりませんが、例えば台風による大雨により土壌が水で飽和状態になり、酸欠の状態になってからその翌日にフェーン現象になり、熱風が吹いているようなときにはBF値が2ケタとなります。そんなときに病気(ピシウム・ブライト、赤焼病、ピシウム病+炭疽病の合併症等)が発生し、殺菌剤を散布してもほぼ効きません。ベテランの生産者の方で、台風後のフェーン現象により病気が止まらず痛い目にあった方は、台風が来る前に必ず殺菌剤を散布しています。

・B/F値3ケタ・4ケタ:通常B/F値は3ケタと4ケタを行ったり来たりしています。深耕を行ったり、堆肥を散布したりすると1ケタ上がり、雨などで日照不足が続くと1ケタ下がります。3ケタの状態は殺菌剤を散布しないと我慢できなくなり、4ケタの状態は多少病気が出ても葉面散布等をすると回復します。

・B/F値5ケタ:長年ぼかし肥や堆肥を散布しているとたまにこの数値になります。

・B/F値6ケタ:滅多にならないが、病気が出ないので業者泣かせな値です。

線虫検索

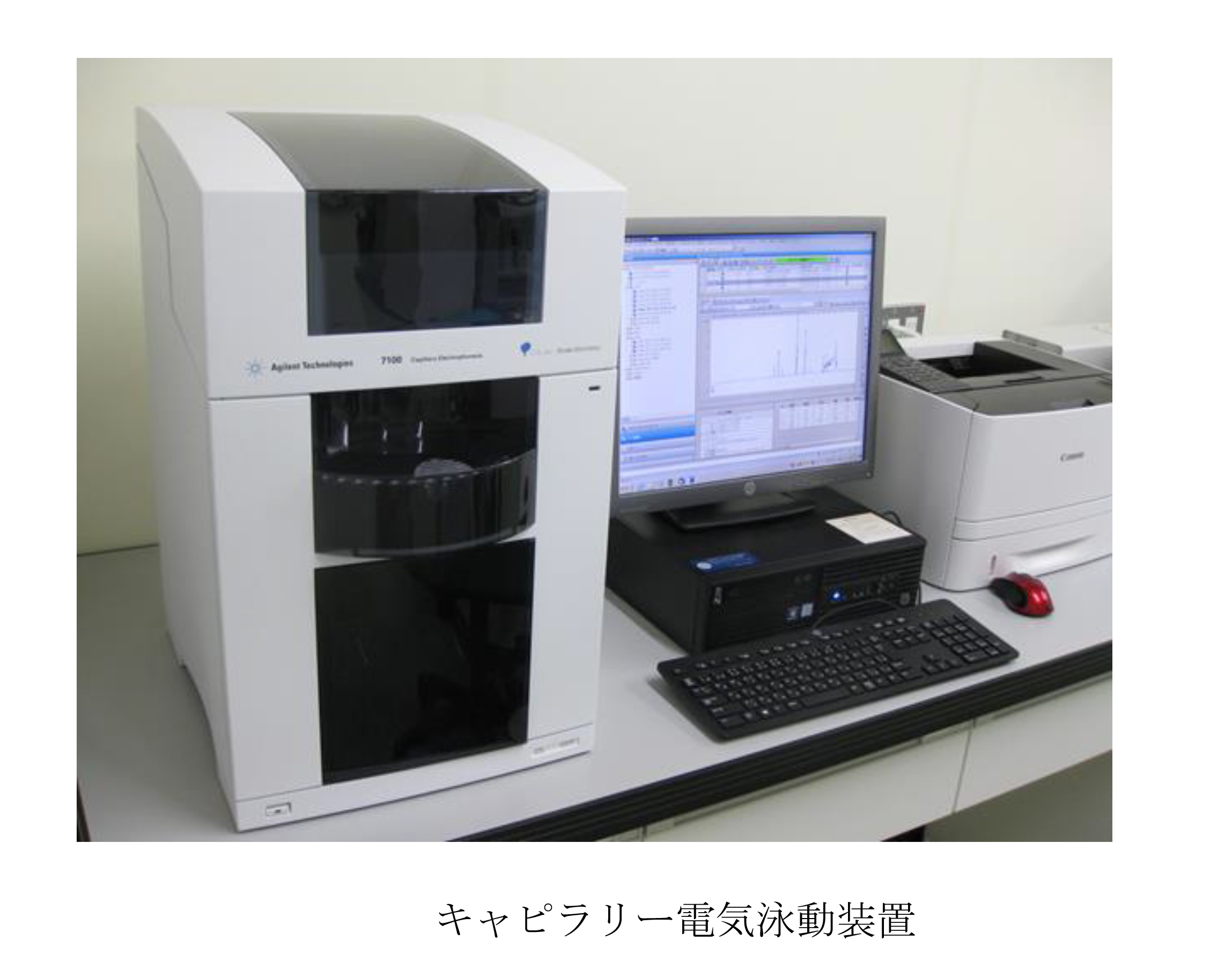

キャピラリー電気泳動

キャピラリー電気泳動

生育状態と栄養素の関係を探る

最近作物の出来が良くない。

土壌分析を行ったけれど、とくに問題が見当たらない。そんなときに作物自身を分析すると原因がわかるかもしれません。

成分の相関関係を探る

実と葉の成分の相関関係を知る。

それによって葉を分析するだけで実の成分量を予測する。

葉の分析結果に基づいて肥料を調節し作物内の成分をコントロールできたら、より安定した品質の作物が作れると思いませんか。

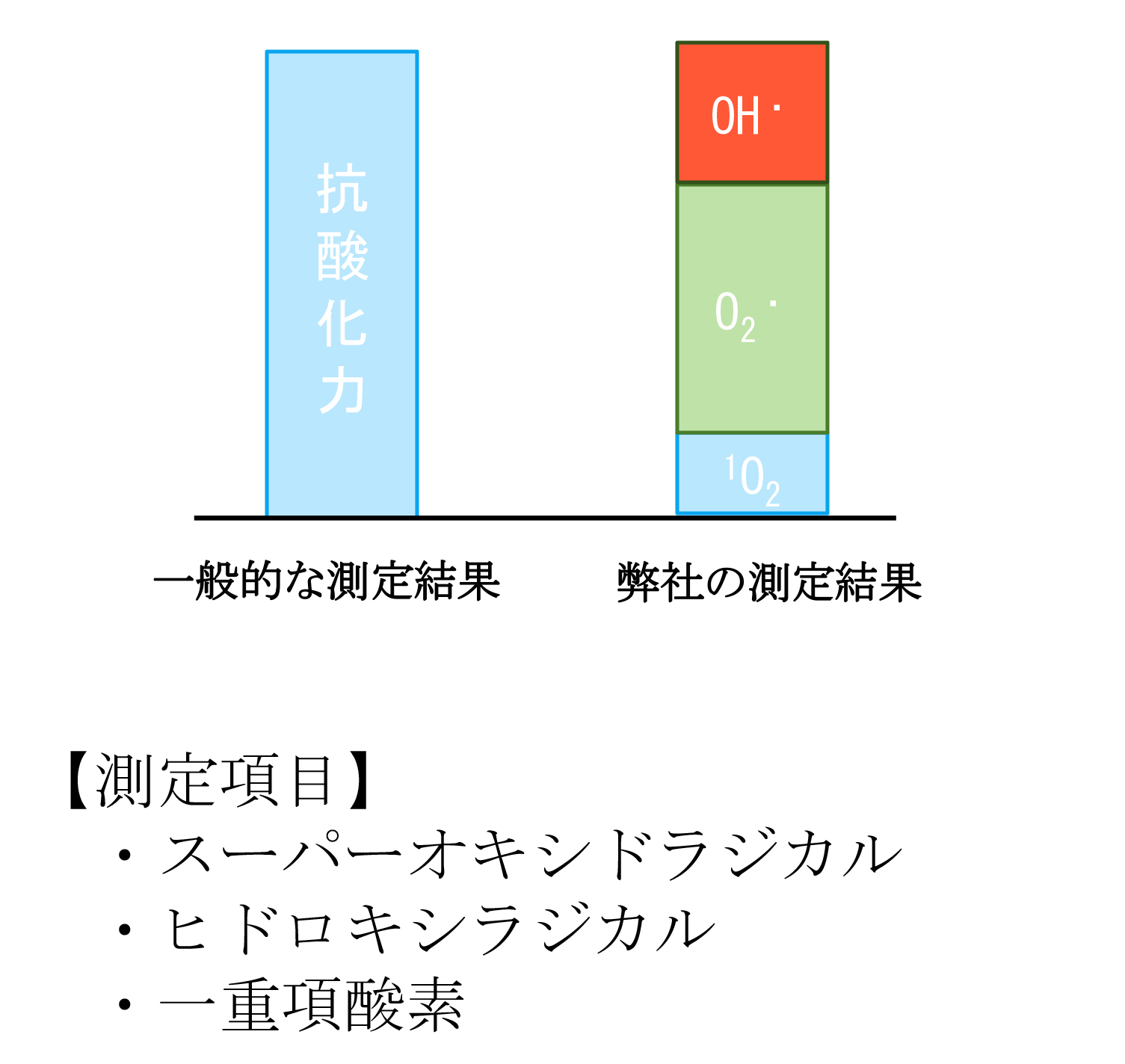

ESRを用いた活性酸素除去能(抗酸化力)分析

活性酸素には種類があります。

一般的に行われている測定方法では知ることができない「どの活性酸素に対する抗酸化力があるのか?」まで測定できます。

【活性酸素について】

1.活性酸素とは

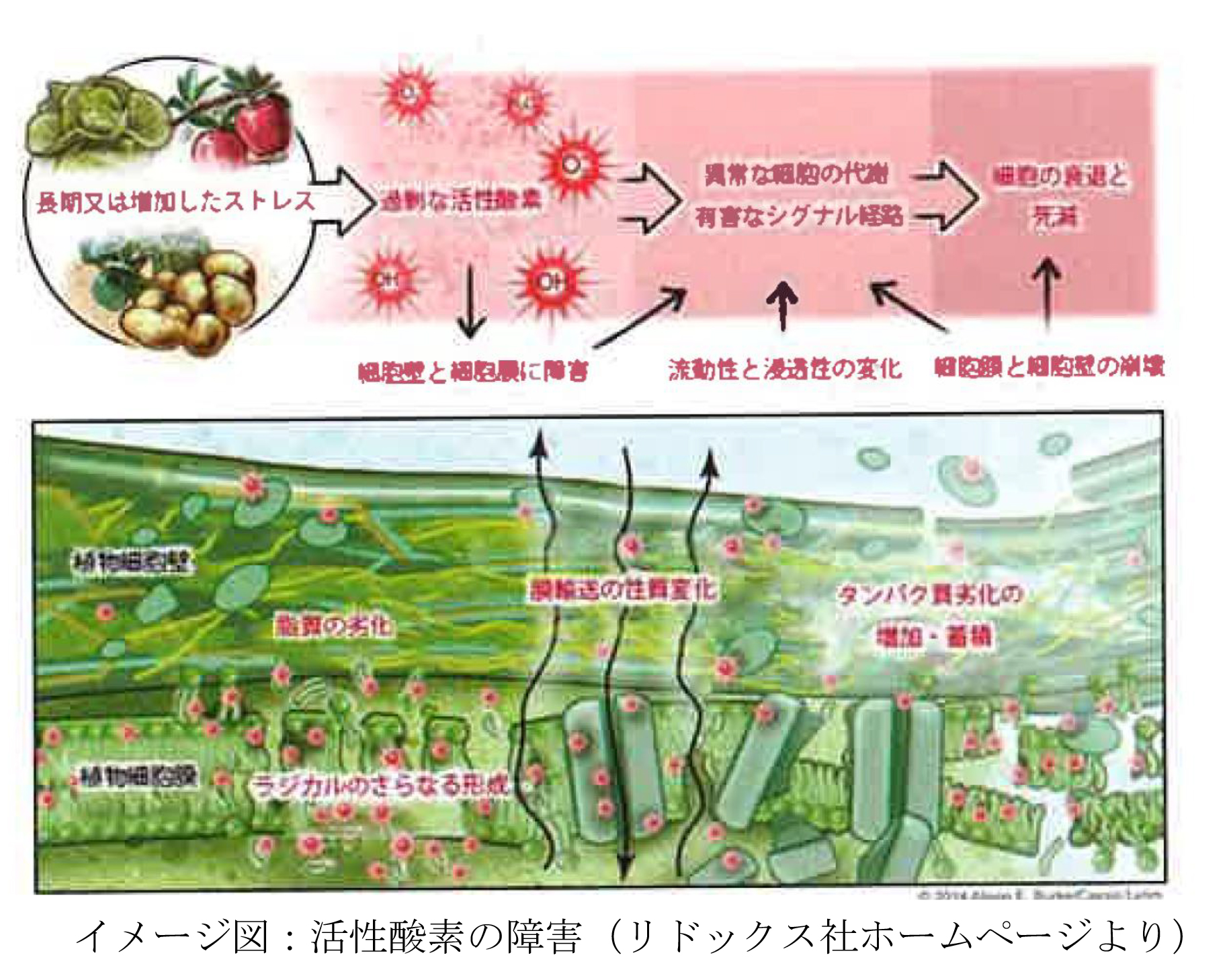

活性酸素は空気中にある普通の酸素ガスとは違い、ほかの物質と非常に反応しやすい酸素をいいます。活性酸素にはスーパーオキシド、ヒドロキシラジカル、過酸化水素、そして、一重項酸素の4種類があります。スーパーオキシド、ヒドロキシラジカルは、暴れん坊の電子を1つ余分に持っていて、フリーラジカル(単にラジカル)とよばれます。生物の体の重要な物質(分子)から電子を奪ってその物質を変性させ、反応が進むと細胞の組織を崩壊させます。

ストレスにより体内で過剰発生した活性酸素(広くラジカル)が植物の表皮を攻撃しているイメージ図をご覧ください。活性酸素(ラジカル)が細胞膜や細胞壁の脂質やタンパク質などの重要分子を壊して細胞が崩れ始めています。人間の体で起こっていることと同じです。なぜなら芝草も人間も細胞からできており、細胞の中の仕組みが共通しています。核にある遺伝情報としてDNA、それから情報が写され、核外でそれらを基にさまざまなタンパク質(酵素など)が作られ、生命現象が営まれています。

2.活性酸素を消去する抗酸化物質

体内で過剰に発生してくる活性酸素の害を食い止めるために、植物は抗酸化物質を作って対抗しました。抗酸化物質は活性酸素を打ち消す物質で、これが体内に十分に作られていれば、少々のストレスがかかっても傷害は少なくて済みます。植物が作る抗酸化物質には代表的なビタミンC、ニンジンに多いベータカロチン、トマトで有名なリコピン、緑葉に多いルテイン、ブルーベリーに多く含まれるアントシアニン、広くはポリフェノールなど多々あります。

芝草でもたくさんの種類があります。重要なことは、植物体内で硝酸イオンが多く存在すると、これらの抗酸化物質の生成量は減ってしまうということです。とくにグリーンの寒地型芝草は低刈り、絶えざる踏圧、土中の酸素不足だけでなく、夏期には猛暑で大きなストレスを受けます。地温の上昇で硝酸イオンが地中や芝草体内で増加し、抗酸化物質の生成量が減ってきます。人間は抗酸化物質を食事で主に植物から得ています。芝草もストレス時には抗酸化物質の生成をサポートする資材や抗酸化物質そのものを芝草や土中に供給してあげることも有効な対策となります。